Kritik der praktischen Vernunft TEIL 1

Immanuel Kant (1781)

Elementarlehre der reinen praktischen Vernunft

Erstes Buch Die Analytik der reinen praktischen Vernunft

Erstes Hauptstück Von den Grundsätzen der reinen praktischen Vernunft

Erklärung

Praktische Grundsätze sind Sätze, welche eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten, die mehrere praktische Regeln unter sich hat. Sie sind subjektiv, oder Maximen, wenn die Bedingung nur als für den Willen des Subjekts gültig von ihm angesehen wird; objektiv aber, oder praktische Gesetze, wenn jene als objektiv, d.h. für den Willen jedes vernünftigen Wesens gültig erkannt wird.

Anmerkung

Wenn man annimmt, dass reine Vernunft einen praktischen, d.h. zur Willensbestimmung hinreichenden Grund in sich enthalten könne, so gibt es praktische Gesetze; wo aber nicht, so werden alle praktische Grundsätze bloße Maximen sein. In einem pathologisch-affizierten Willen eines vernünftigen Wesens kann ein Widerstreit der Maximen, wider die von ihm selbst erkannten praktischen Gesetze, angetroffen werden. Z.B. es kann sich jemand zur Maxime machen, keine Beleidigung ungerächt zu erdulden, und doch zugleich einsehen, dass dieses kein praktisches Gesetz, sondern nur seine Maxime sei, dagegen, als Regel für den Willen eines jeden vernünftigen Wesens, in einer und derselben Maxime, mit sich selbst nicht zusammen stimmen könne.

In der Naturerkenntnis sind die Prinzipien dessen, was geschieht (z.B. das Prinzip der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung in der Mitteilung der Bewegung), zugleich Gesetze der Natur; denn der Gebrauch der Vernunft ist dort theoretisch und durch die Beschaffenheit des Objekts bestimmt. In der praktischen Erkenntnis d.h. diejenige welche es bloß mit Bestimmungsgründen des Willens zu tun hat, sind Grundsätze, die man sich macht, darum noch nicht Gesetze, darunter man unvermeidlich stehe, weil die Vernunft im Praktischen es mit dem Subjekt zu tun hat, nämlich dem Begehrungsvermögen, nach dessen besonderer Beschaffenheit sich die Regel vielfältig richten kann. Die praktische Regel ist jederzeit ein Produkt der Vernunft, weil sie Handlung, als Mittel zur Wirkung, als Absicht vorschreibt. Diese Regel ist aber für ein Wesen, bei dem Vernunft nicht ganz allein Bestimmungsgrund des Willens ist, ein Imperativ, d.h. eine Regel, die durch ein Sollen, welches die objektive Nötigung der Handlung ausdrückt, bezeichnet wird, und bedeutet, dass, wenn die Vernunft den Willen gänzlich bestimme, die Handlung unausbleiblich nach dieser Regel geschehen würde.

Die Imperativen gelten also objektiv, und sind von Maximen, als subjektiven Grundsätzen, gänzlich unterschieden. Jene bestimmen aber entweder die Bedingungen der Kausalität des vernünftigen Wesens als wirkender Ursache, bloß in Ansehung der Wirkung und Zulänglichkeit zu derselben, oder sie bestimmen nur den Willen, er mag zur Wirkung hinreichend sein oder nicht. Die ersteren würden hypothetische Imperativen sein, und bloße Vorschriften der Geschicklichkeit enthalten; die zweiten würden dagegen kategorisch und allein praktische Gesetze sein. Maximen sind also zwar Grundsätze, aber nicht Imperativen. Die Imperativen selber aber, wenn sie bedingt sind, d.h. nicht den Willen schlechthin als Willen, sondern nur in Ansehung einer begehrten Wirkung bestimmen, d.h. hypothetische Imperativen sind, sind zwar praktische Vorschriften, aber keine Gesetze. Die letzteren müssen den Willen als Willen, noch ehe ich frage, ob ich gar das zu einer begehrten Wirkung erforderliche Vermögen habe, oder, was mir, um diese hervorzubringen, zu tun sei, hinreichend bestimmen, mithin kategorisch sein, sonst sind es keine Gesetze; weil ihnen die Notwendigkeit fehlt, welche, wenn sie praktisch sein soll, von pathologischen, mithin dem Willen zufällig anklebenden Bedingungen unabhängig sein muss. Sagt jemandem z.B., dass er in der Jugend arbeiten und sparen müsse, um im Alter nicht zu darben, so ist dieses eine richtige und zugleich wichtige praktische Vorschrift des Willens. Man sieht aber leicht, dass der Wille hier auf etwas anderes verwiesen werde, wovon man voraussetzt, dass er es begehre, und dieses Begehren muss man ihm, dem Täter selbst, überlassen, ob er noch andere Hilfsquellen, außer seinem selbst erworbenen Vermögen, vorhersehe, oder ob er gar nicht hoffe, alt zu werden, oder sich denkt im Falle der Not dereinst schlecht behelfen zu können.

Die Vernunft, aus der allein alle Regel, die Notwendigkeit enthalten soll, entspringen kann, legt in diese ihre Vorschrift zwar auch Notwendigkeit (denn ohne das wäre sie kein Imperativ), aber diese ist nur subjektiv bedingt, und man kann sie nicht in allen Subjekten in gleichem Grade voraussetzen. Zu ihrer Gesetzgebung aber wird erfordert, dass sie bloß sich selbst vorauszusetzen bedürfe, weil die Regel nur alsdann objektiv und allgemein gültig ist, wenn sie ohne zufällige, subjektive Bedingungen gilt, die ein vernünftiges Wesen von dem anderen unterscheidet.

Nun sagt jemandem, er solle niemals lügenhaft versprechen, so ist dies eine Regel, die bloß seinen Willen betrifft; die Absichten, die der Mensch haben mag, mögen durch denselben erreicht werden können, oder nicht, das bloße Wollen ist das, was durch jene Regel völlig a priori bestimmt werden soll. Findet sich nun, dass diese Regel praktisch richtig sei, so ist sie ein Gesetz, weil sie ein kategorischer Imperativ ist. Also beziehen sich praktische Gesetze allein auf den Willen, unangesehen dessen, was durch die Kausalität desselben ausgerichtet wird, und man kann von der letzteren (als zur Sinnenwelt gehörig) abstrahieren, um sie rein zu haben.

Lehrsatz I

Alle praktischen Prinzipien, die ein Objekt (Materie) des Begehrungsvermögens, als Bestimmungsgrund des Willens, voraussetzen, sind insgesamt empirisch und können keine praktischen Gesetze abgeben.

Ich verstehe unter der Materie des Begehrungsvermögens einen Gegenstand, dessen Wirklichkeit begehrt wird. Wenn die Begierde nach diesem Gegenstand nun vor der praktischen Regel vorhergeht, und die Bedingung ist, sie sich zum Prinzip zu machen, so sage ich (erstens), dieses Prinzip ist alsdann jederzeit empirisch. Denn der Bestimmungsgrund der Willkür ist alsdann die Vorstellung eines Objekts, und dasjenige Verhältnis derselben zum Subjekt, wodurch das Begehrungsvermögen zur Wirklichmachung desselben bestimmt wird. Ein solches Verhältnis aber zum Subjekt heißt die Lust an der Wirklichkeit eines Gegenstandes. Also müsste diese als Bedingung der Möglichkeit der Bestimmung der Willkür vorausgesetzt werden. Es kann aber von keiner Vorstellung irgendeines Gegenstandes, welche sie auch sei, a priori erkannt werden, ob sie mit Lust oder Unlust verbunden, oder indifferent sein werde. Also muss in solchem Falle der Bestimmungsgrund der Willkür jederzeit empirisch sein, mithin auch das praktische materiale Prinzip, welches ihn als Bedingung voraussetzte.

Da nun (zweitens) ein Prinzip, das sich nur auf die subjektive Bedingung der Empfänglichkeit einer Lust oder Unlust (die jederzeit nur empirisch erkannt, und nicht für alle vernünftigen Wesen in gleicher Art gültig sein kann) gründet, zwar wohl für das Subjekt, das sie besitzt, zu ihrer Maxime, aber auch für diese selbst (weil es ihm an objektiver Notwendigkeit, die a priori erkannt werden muss, mangelt) nicht zum Gesetz dienen kann, so kann ein solches Prinzip niemals ein praktisches Gesetz abgeben.

Lehrsatz II

Alle materialen praktischen Prinzipien sind, als solche, insgesamt von einer und derselben Art und gehören unter das allgemeine Prinzip der Selbstliebe oder eigenen Glückseligkeit. Die Lust aus der Vorstellung der Existenz einer Sache, sofern sie ein Bestimmungsgrund des Begehrens dieser Sache sein soll, gründet sich auf der Empfänglichkeit des Subjekts, weil sie von dem Dasein eines Gegenstandes abhängt; mithin gehört sie dem Sinn (Gefühl) und nicht dem Verstand an, der eine Beziehung der Vorstellung auf ein Objekt, nach Begriffen, aber nicht auf das Subjekt, nach Gefühlen, ausdrückt. Sie ist also nur sofern praktisch, als die Empfindung der Annehmlichkeit, die das Subjekt von der Wirklichkeit des Gegenstandes erwartet, das Begehrungsvermögen bestimmt. Nun ist aber das Bewusstsein eines vernünftigen Wesens von der Annehmlichkeit des Lebens, die ununterbrochen sein ganzes Dasein begleitet, die Glückseligkeit, und das Prinzip, diese sich zum höchsten Bestimmungsgrunde der Willkür zu machen, das Prinzip der Selbstliebe. Also sind alle materialen Prinzipien, die den Bestimmungsgrund der Willkür in der, aus irgendeines Gegenstandes Wirklichkeit zu empfindenden Lust oder Unlust setzen, so fern gänzlich von einerlei Art, dass sie insgesamt zum Prinzip der Selbstliebe, oder eigenen Glückseligkeit gehören.

Folgerung

Alle materialen praktischen Regeln setzen den Bestimmungsgrund des Willens im unteren Begehrungsvermögen, und gäbe es gar keine bloß formalen Gesetze desselben, die den Willen hinreichend bestimmten, so würde auch kein oberes Begehrungsvermögen eingeräumt werden können.

Anmerkung I

Man muss sich wundern, wie sonst scharfsinnige Männer einen Unterschied zwischen dem unteren und oberen Begehrungsvermögen darin zu finden glauben können, ob die Vorstellungen, die mit dem Gefühl der Lust verbunden sind, in den Sinnen oder dem Verstande ihren Ursprung haben. Denn es kommt, wenn man nach den Bestimmungsgründen des Begehrens fragt und sie in einer von irgendetwas erwarteten Annehmlichkeit setzt, gar nicht darauf an, wo die Vorstellung dieses vergnügenden Gegenstandes herkomme, sondern nur, wie sehr sie vergnügt.

Wenn eine Vorstellung, sie mag immerhin im Verstande ihren Sitz und Ursprung haben, die Willkür nur dadurch bestimmen kann, dass sie ein Gefühl einer Lust im Subjekte voraussetzt, so ist, dass sie ein Bestimmungsgrund der Willkür sei, gänzlich von der Beschaffenheit des inneren Sinnes abhängig, dass dieser nämlich dadurch mit Annehmlichkeit affiziert werden kann. Die Vorstellungen der Gegenstände mögen noch so ungleichartig, sie mögen Verstandes-, selbst Vernunftvorstellungen im Gegensatze der Vorstellungen der Sinne sein, so ist doch das Gefühl der Lust, wodurch jene doch eigentlich nur den Bestimmungsgrund des Willens ausmachen (die Annehmlichkeit, das Vergnügen, das man davon erwartet, welches die Tätigkeit zur Hervorbringung des Objekts antreibt), nicht allein so fern von einerlei Art, dass es jederzeit bloß empirisch erkannt werden kann, sondern auch so fern, als er eine und dieselbe Lebenskraft, die sich im Begehrungsvermögen äußert, affiziert, und in dieser Beziehung von jedem anderen Bestimmungsgrunde in nichts, als dem Grade, verschieden sein kann. Wie würde man ansonsten zwischen zwei der Vorstellungsart nach gänzlich verschiedenen Bestimmungsgründen eine Vergleichung der Größe nach anstellen können, um den, der am meisten das Begehrungsvermögen affiziert, vorzuziehen? Eben derselbe Mensch kann ein ihm lehrreiches Buch, das ihm nur einmal zu Händen kommt, ungelesen zurückgeben, um die Jagd nicht zu versäumen, in der Mitte einer schönen Rede weggehen, um zur Mahlzeit nicht zu spät zu kommen, eine Unterhaltung durch vernünftige Gespräche, die er sonst sehr schätzt, verlassen, um sich an den Spieltisch zu setzen, sogar einen Armen, dem wohlzutun ihm sonst Freude ist, abweisen, weil er jetzt eben nicht mehr Geld in der Tasche hat, als er braucht, um den Eintritt in die Komödie zu bezahlen.

Beruht die Willensbestimmung auf dem Gefühl der Annehmlichkeit oder Unannehmlichkeit, die er aus irgendeiner Ursache erwartet, so ist es ihm gänzlich einerlei, durch welche Vorstellungsart er affiziert werde. Nur wie stark, wie lange, wie leicht erworben und oft wiederholt diese Annehmlichkeit sei, daran liegt es ihm, um sich zur Wahl zu entschließen. So wie demjenigen, der Gold zur Ausgabe braucht, gänzlich einerlei ist, ob die Materie desselben, das Gold, aus dem Gebirge gegraben oder aus dem Sande gewaschen ist, wenn es nur allenthalben für denselben Wert angenommen wird, so fragt kein Mensch, wenn es ihm bloß an der Annehmlichkeit des Lebens gelegen ist, ob Verstandes oder Sinnesvorstellungen, sondern nur, wie viel und großes Vergnügen sie ihm auf die längste Zeit verschaffen.

Nur diejenigen, welche der reinen Vernunft das Vermögen, ohne Voraussetzung irgendeines Gefühls den Willen zu bestimmen, gerne abstreiten möchten, können sich so weit von ihrer eigenen Erklärung verirren, das, was sie selbst vorher auf ein und eben dasselbe Prinzip gebracht haben, dennoch hernach für ganz ungleichartig zu erklären. So findet sich z.B., dass man auch an bloßer Kraftanwendung, an dem Bewusstsein seiner Seelenstärke in Überwindung der Hindernisse, die sich unserem Vorsatze entgegensetzen, an der Kultur der Geistestalente, usw., Vergnügen finden könne, und wir nennen das mit Recht feinere Freuden und Ergötzungen, weil sie mehr, wie andere, in unserer Gewalt sind, sich nicht abnutzen, das Gefühl zu noch mehrerem Genuss derselben vielmehr stärken, und, indem sie ergötzen, zugleich kultivieren. Allein sie darum für eine andere Art, den Willen zu bestimmen, als bloß durch den Sinn, auszugeben, da sie doch einmal, zur Möglichkeit jener Vergnügen, ein darauf in uns angelegtes Gefühl als erste Bedingung dieses Wohlgefallens, voraussetzen, ist gerade so, als wenn Unwissende, die gerne in der Metaphysik pfuschen möchten, sich die Materie so fein, so überfein, dass sie selbst darüber schwindlig werden möchten, denken, und dann glauben, auf diese Art sich ein geistiges und doch ausgedehntes Wesen erdacht zu haben.

Wenn wir es, mit dem Epikur, bei der Tugend aufs bloße Vergnügen aussetzen, das sie verspricht, um den Willen zu bestimmen, so können wir ihn hernach nicht tadeln, dass er dieses mit denen der gröbsten Sinne für ganz gleichartig hält; denn man hat gar nicht Grund, ihm aufzubürden, dass er die Vorstellungen, wodurch dieses Gefühl in uns erregt würde, bloß den körperlichen Sinnen beigemessen hätte. Er hat von vielen derselben den Quell, so viel man erraten kann, eben sowohl in dem Gebrauch des höheren Erkenntnisvermögens gesucht; aber das hinderte ihn nicht und konnte ihn auch nicht hindern, nach genanntem Prinzip das Vergnügen selbst, das uns jene allenfalls intellektuellen Vorstellungen gewähren, und wodurch sie allein Bestimmungsgründe des Willens sein können, gänzlich für gleichartig zu halten. Konsequent zu sein, ist die größte Obliegenheit eines Philosophen, und wird doch am seltensten angetroffen. Die alten griechischen Schulen geben uns davon mehr Beispiele, als wir in unserem synkretistischen Zeitalter antreffen, wo ein gewisses Koalitionssystem widersprechender Grundsätze voll Unredlichkeit und Seichtigkeit erkünstelt wird, weil es sich einem Publikum besser empfiehlt, das zufrieden ist, von allem etwas, und im ganzen nichts zu wissen, und dabei in allen Sätteln gerecht zu sein.

Das Prinzip der eigenen Glückseligkeit, so viel Verstand und Vernunft bei ihm auch gebraucht werden mag, würde doch für den Willen keine anderen Bestimmungsgründe, als die dem unteren Begehrungsvermögen angemessen sind, in sich fassen, und es gibt also entweder gar kein Begehrungsvermögen oder reine Vernunft muss für sich allein praktisch sein, d.h. ohne Voraussetzung irgendeines Gefühls, mithin ohne Vorstellungen des Angenehmen oder Unangenehmen, als der Materie des Begehrungsvermögens, die jederzeit eine empirische Bedingung der Prinzipien ist, durch die bloße Form der praktischen Regel den Willen bestimmen können.

Alsdann allein ist Vernunft nur, sofern sie für sich selbst den Willen bestimmt (nicht im Dienste der Neigungen ist), ein wahres oberes Begehrungsvermögen, dem das pathologisch bestimmbare untergeordnet ist, und wirklich, ja spezifisch von diesem unterschieden, so dass sogar die mindeste Beimischung von den Antrieben der letzteren ihrer Stärke und Vorzüge Abbruch tut, so wie das mindeste Empirische, als Bedingung in einer mathematischen Demonstration, ihre Würde und Nachdruck herabsetzt und vernichtet. Die Vernunft bestimmt in einem praktischen Gesetze unmittelbar den Willen, nicht vermittelst eines dazwischen kommenden Gefühls der Lust und Unlust, selbst nicht an diesem Gesetze, und nur, dass sie als reine Vernunft praktisch sein kann, macht es ihr möglich, gesetzgebend zu sein.

Anmerkung II

Glücklich zu sein ist notwendig, das Verlangen jedes vernünftigen aber endlichen Wesens, und also ein unvermeidlicher Bestimmungsgrund seines Begehrungsvermögens. Denn die Zufriedenheit mit seinem ganzen Dasein ist nicht etwa ein ursprünglicher Besitz, und eine Seligkeit, welche ein Bewusstsein seiner unabhängigen Selbstgenügsamkeit voraussetzen würde, sondern ein durch seine endliche Natur selbst ihm aufgedrungenes Problem, weil es bedürftig ist, und dieses Bedürfnis betrifft die Materie seines Begehrungsvermögens, d.h. etwas, was sich auf ein subjektiv zu Grunde liegendes Gefühl der Lust oder Unlust bezieht, dadurch das, was es zur Zufriedenheit mit seinem Zustande bedarf, bestimmt wird. Aber eben darum, weil dieser materiale Bestimmungsgrund von dem Subjekt bloß empirisch erkannt werden kann, ist es unmöglich, diese Aufgabe als ein Gesetz zu betrachten, weil dieses als objektiv in allen Fällen und für alle vernünftige Wesen eben denselben Bestimmungsgrund des Willens enthalten müsste. Denn obgleich der Begriff der Glückseligkeit der praktischen Beziehung der Objekte aufs Begehrungsvermögen allerwärts zu Grunde liegt, so ist er doch nur der allgemeine Titel der subjektiven Bestimmungsgründe, und bestimmt nicht spezifisch, darum es doch in dieser praktischen Aufgabe allein zu tun ist, und ohne welche Bestimmung sie gar nicht aufgelöset werden kann.

Worin nämlich jeder seine Glückseligkeit zu setzen habe, kommt auf jedes seines besonderen Gefühls der Lust und Unlust an, und selbst in einem und demselben Subjekt auf die Verschiedenheit der Bedürfnisse, nach den Abänderungen dieses Gefühls, und ein subjektiv notwendiges Gesetz (als Naturgesetz) ist also objektiv ein gar sehr zufälliges praktisches Prinzip, das in verschiedenen Subjekten sehr verschieden sein kann und muss, mithin niemals ein Gesetz abgeben kann, weil es, bei der Begierde nach Glückseligkeit, nicht auf die Form der Gesetzmäßigkeit, sondern lediglich auf die Materie ankommt, nämlich ob und wie viel Vergnügen ich in der Befolgung des Gesetzes zu erwarten habe.

Prinzipien der Selbstliebe können zwar allgemeine Regeln der Geschicklichkeit (Mittel zu Absichten auszufinden) enthalten, alsdann sind es aber bloß theoretische Prinzipien, (z.B. wie derjenige, der gerne Brot essen möchte, sich eine Mühle auszudenken habe). Aber praktische Vorschriften, die sich auf sie gründen, können niemals allgemein sein, denn der Bestimmungsgrund des Begehrungsvermögens ist auf das Gefühl der Lust und Unlust, das niemals als allgemein, auf dieselben Gegenstände gerichtet, angenommen werden kann, gegründet. Aber gesetzt, endliche vernünftige Wesen dächten auch in Ansehung dessen, was sie für Objekte ihrer Gefühle des Vergnügens oder Schmerzens anzunehmen hätten, im gleichen sogar in Ansehung der Mittel, deren sie sich bedienen müssen, um die ersteren zu erreichen, die andern abzuhalten, durchgehend einerlei, so würde das Prinzip der Selbstliebe dennoch von ihnen durchaus für kein praktisches Gesetz ausgegeben werden können; denn diese Einhelligkeit wäre selbst doch nur zufällig. Der Bestimmungsgrund wäre immer doch nur subjektiv gültig und bloß empirisch, und hätte diejenige Notwendigkeit nicht, die in einem jeden Gesetze gedacht wird, nämlich die objektive aus Gründen a priori; man müsste denn diese Notwendigkeit gar nicht für praktisch, sondern für bloß physisch ausgeben, nämlich dass die Handlung durch unsere Neigung uns ebenso unausbleiblich abgenötigt würde, als das Gähnen, wenn wir andere gähnen sehen.

Man würde eher behaupten können, dass es gar keine praktischen Gesetze gebe, sondern nur Anratungen zum Zweck unserer Begierden, als dass bloß subjektive Prinzipien zum Range praktischer Gesetze erhoben würden, die durchaus objektive und nicht bloß subjektive Notwendigkeit haben, und durch Vernunft a priori, nicht durch Erfahrung (so empirisch allgemein diese auch sein mag) erkannt sein müssen. Selbst die Regeln einstimmiger Erscheinungen werden nur Naturgesetze (z.B. die mechanischen) genannt, wenn man sie entweder wirklich a priori erkennt, oder doch (wie bei den chemischen) annimmt, sie würden a priori aus objektiven Gründen erkannt werden, wenn unsere Einsicht tiefer ginge. Allein bei bloß subjektiven praktischen Prinzipien wird das ausdrücklich zur Bedingung gemacht, dass ihnen nicht objektive, sondern subjektive Bedingungen der Willkür zu Grunde liegen müssen; mithin, dass sie jederzeit nur als bloße Maximen, niemals aber als praktische Gesetze, vorstellig gemacht werden dürfen. Diese letztere Anmerkung scheint beim ersten Anblicke bloße Wortklauberei zu sein; allein die Wortbestimmung des allerwichtigsten Unterschiedes, der nur in praktischen Untersuchungen in Betrachtung kommen mag.

Lehrsatz III

Wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen als praktische allgemeine Gesetze denken soll, so kann es sich dieselben nur als solche Prinzipien denken, die, nicht der Materie, sondern bloß der Form nach, den Bestimmungsgrund des Willens enthalten.

Die Materie eines praktischen Prinzips ist der Gegenstand des Willens. Dieser ist entweder der Bestimmungsgrund des letzteren, oder nicht. Ist er der Bestimmungsgrund desselben, so würde die Regel des Willens einer empirischen Bedingung (dem Verhältnisse der bestimmenden Vorstellung zum Gefühle der Lust und Unlust) unterworfen, folglich kein praktisches Gesetz sein. Nun bleibt von einem Gesetz wenn man alle Materie, d.h. jeden Gegenstand des Willens (als Bestimmungsgrund) davon absondert, nichts übrig, als die bloße Form einer allgemeinen Gesetzgebung. Also kann ein vernünftiges Wesen sich seine subjektiv-praktischen Prinzipien, d.h. Maximen, entweder gar nicht zugleich als allgemeine Gesetze denken, oder es muss annehmen, dass die bloße Form derselben, nach der jene sich zur allgemeinen Gesetzgebung schicken, sie für sich allein zum praktischen Gesetz mache.

Anmerkung III

Welche Form in der Maxime sich zur allgemeinen Gesetzgebung schicke, welche nicht, das kann der gemeinste Verstand ohne Unterweisung unterscheiden. Ich habe z.B. es mir zur Maxime gemacht, mein Vermögen durch alle sicheren Mittel zu vergrößern. Jetzt ist ein Depositum in meinen Händen, dessen Eigentümer verstorben ist und keine Handschrift darüber zurückgelassen hat. Natürlicherweise ist dies der Fall meiner Maxime. Jetzt will ich nur wissen, ob jene Maxime auch als allgemeines praktisches Gesetz gelten könne. Ich wende jene also auf gegenwärtigen Fall an, und frage, ob sie wohl die Form eines Gesetzes annehmen, mithin ich wohl durch meine Maxime zugleich ein solches Gesetz geben könnte, dass jedermann ein Depositum ableugnen dürfe, dessen Niederlegung ihm niemand beweisen kann. Ich werde sofort gewahr, dass ein solches Prinzip, als Gesetz, sich selbst vernichten würde, weil es machen würde, dass es gar kein Depositum gäbe. Ein praktisches Gesetz, was ich dafür erkenne, muss sich zur allgemeinen Gesetzgebung qualifizieren; dies ist ein identischer Satz und also für sich klar. Sage ich nun, mein Wille steht unter einem praktischen Gesetz so kann ich nicht meine Neigung (z.B. im gegenwärtigen Falle meine Habsucht) als den zu einem allgemeinen praktischen Gesetze schicklichen Bestimmungsgrund desselben anführen; denn diese, weit gefehlt, dass sie zu einer allgemeinen Gesetzgebung tauglich sein sollte, so muss sie vielmehr in der Form eines allgemeinen Gesetzes sich selbst aufreiben.

Es ist daher wunderlich, wie, da die Begierde zur Glückseligkeit, mithin auch die Maxime, dadurch sich jeder diese letztere zum Bestimmungsgrunde seines Willens setzt, allgemein ist, es verständigen Männern habe in den Sinn kommen können, es darum für ein allgemein praktisches Gesetz auszugeben. Denn da sonst ein allgemeines Naturgesetz alles einstimmig macht, so würde hier, wenn man der Maxime die Allgemeinheit eines Gesetzes geben wollte, grade das äußerste Widerspiel der Einstimmung, der ärgste Widerstreit und die gänzliche Vernichtung der Maxime selbst und ihrer Absicht erfolgen. Denn der Wille aller hat alsdann nicht ein und dasselbe Objekt, sondern ein jeder hat das seinige (sein eigenes Wohlbefinden), welches sich zwar, zufälligerweise, auch mit anderer ihren Absichten, die sie gleichfalls auf sich selbst richten, vertragen kann, aber lange nicht zum Gesetz hinreichend ist, weil die Ausnahmen, die man gelegentlich zu machen befugt ist, endlos sind, und gar nicht bestimmt in eine allgemeine Regel befasst werden können. Es kommt auf diese Art eine Harmonie heraus, die derjenigen ähnlich ist, welche ein gewisses Spottgedicht auf die Seeleneintracht zweier sich zu Grunde richtenden Eheleute schildert: O wundervolle Harmonie, was er will, will auch sie etc., oder was von der Anheischigmachung König Franz des Ersten gegen Kaiser Karl den Fünften erzählt wird: was mein Bruder Karl haben will (Mailand), das will ich auch haben. Empirische Bestimmungsgründe taugen zu keiner allgemeinen äußeren Gesetzgebung, aber auch ebenso wenig zur inneren; denn jeder legt sein Subjekt, ein anderer aber ein anderes Subjekt der Neigung zu Grunde, und in jedem Subjekt selber ist bald die, bald eine andere im Vorzuge des Einflusses. Ein Gesetz ausfindig zu machen, das sie insgesamt unter dieser Bedingung, nämlich mit allerseitiger Einstimmung, regierte, ist schlechterdings unmöglich.

Aufgabe I

Vorausgesetzt, dass die bloße gesetzgebende Form der Maximen allein der zureichende Bestimmungsgrund eines Willens sei, die Beschaffenheit desjenigen Willens zu finden, der dadurch allein bestimmbar ist.

Da die bloße Form des Gesetzes lediglich von der Vernunft vorgestellt werden kann, und mithin kein Gegenstand der Sinne ist, folglich auch nicht unter die Erscheinungen gehört, so ist die Vorstellung derselben als Bestimmungsgrund des Willens von allen Bestimmungsgründen der Begebenheiten in der Natur nach dem Gesetze der Kausalität unterschieden, weil bei diesen die bestimmenden Gründe selbst Erscheinungen sein müssen. Wenn aber auch kein anderer Bestimmungsgrund des Willens für diesen zum Gesetz dienen kann, als bloß jene allgemeine gesetzgebende Form. So muss ein solcher Wille als gänzlich unabhängig von dem Naturgesetz der Erscheinungen, nämlich dem Gesetze der Kausalität, beziehungsweise auf einander, gedacht werden. Eine solche Unabhängigkeit aber heißt Freiheit im strengsten, d.h. transzendentalen Verstande. Also ist ein Wille, dem die bloße gesetzgebende Form der Maxime allein zum Gesetze dienen kann, ein freier Wille.

Aufgabe II

Vorausgesetzt, dass ein Wille frei sei, das Gesetz zu finden, welches ihn allein notwendig zu bestimmen tauglich ist.

Da die Materie des praktischen Gesetzes, d.h. ein Objekt der Maxime, niemals anders als empirisch gegeben werden kann, der freie Wille aber, als von empirischen (d.h. zur Sinnenwelt gehörigen) Bedingungen unabhängig, dennoch bestimmbar sein muss, so muss ein freier Wille, unabhängig von der Materie des Gesetzes, dennoch einen Bestimmungsgrund in dem Gesetze antreffen. Es ist aber, außer der Materie des Gesetzes, nichts weiter in demselben, als die gesetzgebende Form enthalten. Also ist die gesetzgebende Form, sofern sie in der Maxime enthalten ist, das Einzige, was einen Bestimmungsgrund des Willens ausmachen kann.

Anmerkung

Freiheit und unbedingtes praktisches Gesetz weisen also wechselsweise aufeinander zurück. Ich frage hier nun nicht, ob sie auch in der Tat verschieden sein, und nicht vielmehr ein unbedingtes Gesetz bloß das Selbstbewusstsein einer reinen praktischen Vernunft, diese aber ganz einerlei mit dem positiven Begriffe der Freiheit sei; sondern wovon unsere Erkenntnis des unbedingt-Praktischen anhebe, ob von der Freiheit, oder dem praktischen Gesetze. Von der Freiheit kann es nicht anheben; denn deren können wir uns weder unmittelbar bewusst werden, weil sein erster Begriff negativ ist, noch darauf aus der Erfahrung schließen, denn Erfahrung gibt uns nur das Gesetz der Erscheinungen, mithin den Mechanismus der Natur, das gerade Widerspiel der Freiheit, zu erkennen. Also ist es das moralische Gesetz, dessen wir uns unmittelbar bewusst werden (sobald wir uns Maximen des Willens entwerfen), welches sich uns zuerst darbietet, und, indem die Vernunft jenes als einen durch keine sinnliche Bedingungen zu überwiegenden, ja davon gänzlich unabhängigen Bestimmungsgrund darstellt, gerade auf den Begriff der Freiheit führt.

Wie ist aber auch das Bewusstsein jenes moralischen Gesetzes möglich? Wir können uns reiner praktischer Gesetze bewusst werden, ebenso, wie wir uns reiner theoretischer Grundsätze bewusst sind, indem wir auf die Notwendigkeit, womit sie uns die Vernunft vorschreibt, und auf Absonderung aller empirischen Bedingungen, dazu uns jene hinweist, Acht haben. Der Begriff eines reinen Willens entspringt aus den ersteren, wie das Bewusstsein eines reinen Verstandes aus dem letzteren. Dass dieses die wahre Unterordnung unserer Begriffe sei, und Sittlichkeit uns zuerst den Begriff der Freiheit entdecke, mithin praktische Vernunft zuerst der spekulativen das unauflöslichste Problem mit diesem Begriffe aufstelle, um sie durch denselben in die größte Verlegenheit zu setzen, erhellt schon daraus, dass, da aus dem Begriffe der Freiheit in den Erscheinungen nichts erklärt werden kann, sondern hier immer Naturmechanismen den Leitfaden ausmachen muss, überdem auch die Antinomie der reinen Vernunft, wenn sie zum Unbedingten in der Reihe der Ursachen aufsteigen will, sich, bei einem so sehr wie bei dem andern, in Unbegreiflichkeiten verwickelt, indessen dass doch der letztere (Mechanismus ) wenigstens Brauchbarkeit in Erklärung der Erscheinungen hat, man niemals zu dem Wagstücke gekommen sein würde, Freiheit in die Wissenschaft einzuführen, wäre nicht das Sittengesetz und mit ihm praktische Vernunft dazu gekommen, und hätte uns diesen Begriff nicht aufgedrungen. Aber auch die Erfahrung bestätigt diese Ordnung der Begriffe in uns. Setzet, dass jemand von seiner wollüstigen Neigung vorgibt, sie sei, wenn ihm der beliebte Gegenstand und die Gelegenheit dazu vorkämen, für ihn ganz unwiderstehlich, ob, wenn ein Galgen vor dem Hause, da er diese Gelegenheit trifft, aufgerichtet wäre, um ihn sogleich nach genossener Wollust daran zu knüpfen, er alsdann nicht seine Neigung bezwingen würde.

Man darf nicht lange raten, was er antworten würde. Fragt ihn aber, ob, wenn sein Fürst ihm, unter Androhung derselben unverzögerten Todesstrafe, zumutete, ein falsches Zeugnis wider einen ehrlichen Mann, den er gerne unter scheinbaren Vorwänden verderben möchte, abzulegen, ob er da, so groß auch seine Liebe zum Leben sein mag, sie wohl zu überwinden für möglich halte. Ob er es tun würde oder nicht, wird er vielleicht sich nicht getrauen zu versichern; dass es ihm aber möglich sei, muss er ohne Bedenken einräumen. Er urteilt also, dass er etwas kann, darum, weil er sich bewusst ist, dass er es soll, und erkennt in sich die Freiheit, die ihm sonst ohne das moralische Gesetz unbekannt geblieben wäre.

Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft

Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.

Anmerkung

Die reine Geometrie hat Postulate als praktische Sätze, die aber nichts weiter enthalten, als die Voraussetzung, dass man etwas tun könne, wenn etwa gefordert würde, man solle es tun, und diese sind die einzigen Sätze derselben, die ein Dasein betreffen. Es sind also praktische Regeln unter einer problematischen Bedingung des Willens. Hier aber sagt die Regel, man solle schlechthin auf gewisse Weise verfahren. Die praktische Regel ist also unbedingt, mithin, als kategorisch praktischer Satz, a priori vorgestellt, wodurch der Wille schlechterdings und unmittelbar (durch die praktische Regel selbst, die also hier Gesetz ist) objektiv bestimmt wird. Denn reine, an sich praktische Vernunft ist hier unmittelbar gesetzgebend.

Der Wille wird als unabhängig von empirischen Bedingungen, mithin, als reiner Wille, durch die bloße Form des Gesetzes als bestimmt gedacht, und dieser Bestimmungsgrund als die oberste Bedingung aller Maximen angesehen. Die Sache ist befremdlich genug, und hat ihresgleichen in der ganzen übrigen praktischen Erkenntnis nicht. Denn der Gedanke a priori von einer möglichen allgemeinen Gesetzgebung, der also bloß problematisch ist, wird, ohne von der Erfahrung oder irgendeinem äußeren Willen etwas zu entlehnen, als Gesetz unbedingt geboten. Es ist aber auch nicht eine Vorschrift, nach welcher eine Handlung geschehen soll, dadurch eine begehrte Wirkung möglich ist (denn da wäre die Regel immer physisch bedingt), sondern eine Regel, die bloß den Willen, in Ansehung der Form seiner Maximen, a priori bestimmt, und da ist ein Gesetz, welches bloß zum Behuf der subjektiven Form der Grundsätze dient, als Bestimmungsgrund durch die objektive Form eines Gesetzes überhaupt, wenigstens zu denken, nicht unmöglich. Man kann das Bewusstsein dieses Grundgesetzes ein Faktum der Vernunft nennen, weil man es nicht aus vorhergehenden Datis der Vernunft, z.B. dem Bewusstsein der Freiheit (denn dieses ist uns nicht vorher gegeben), herausvernünfteln kann, sondern weil es sich für sich selbst uns aufdringt als synthetischer Satz a priori, der auf keiner, weder reinen noch empirischen Anschauung gegründet ist, ob er gleich analytisch sein würde, wenn man die Freiheit des Willens voraussetzte, wozu aber, als positivem Begriffe, eine intellektuelle Anschauung erfordert werden würde, die man hier gar nicht annehmen darf. Doch muss man, um dieses Gesetz ohne Missdeutung als gegeben anzusehen, wohl bemerken, dass es kein empirisches, sondern das einzige Faktum der reinen Vernunft sei, die sich dadurch als ursprünglich gesetzgebend (sic volo, sic iubeo) ankündigt.

Folgerung

Reine Vernunft ist für sich allein praktisch, und gibt (dem Menschen) ein allgemeines Gesetz, welches wir das Sittengesetz nennen.

Anmerkung

Das vorher genannte Faktum ist unleugbar. Man darf nur das Urteil zergliedern, welches die Menschen über die Gesetzmäßigkeit ihrer Handlungen fällen, so wird man jederzeit finden, dass, was auch die Neigung dazwischen sprechen mag, ihre Vernunft dennoch, unbestechlich und durch sich selbst gezwungen, die Maxime des Willens bei einer Handlung jederzeit an den reinen Willen halte, d.h. an sich selbst, indem sie sich als a priori praktisch betrachtet. Dieses Prinzip der Sittlichkeit nun, eben um der Allgemeinheit der Gesetzgebung willen, die es zum formalen obersten Bestimmungsgrunde des Willens, unangesehen aller subjektiven Verschiedenheiten desselben, macht, erklärt die Vernunft zugleich zu einem Gesetz für alle vernünftigen Wesen, sofern sie überhaupt einen Willen, d.h. ein Vermögen haben, ihre Kausalität durch die Vorstellung von Regeln zu bestimmen, mithin sofern sie der Handlungen nach Grundsätzen, folglich auch nach praktischen Prinzipien a priori (denn diese haben allein diejenige Notwendigkeit, welche die Vernunft zum Grundsatz fordert), fähig sein. Es schränkt sich also nicht bloß auf Menschen ein, sondern geht auf alle endliche Wesen, die Vernunft und Willen haben, ja schließt sogar das unendliche Wesen, als oberste Intelligenz, mit ein.

Im ersteren Falle aber hat das Gesetz die Form eines Imperativs, weil man an jenem zwar, als vernünftigem Wesen, einen reinen, aber, als mit Bedürfnissen und sinnlichen Bewegursachen affiziertem Wesen, keinen heiligen Willen, d.h. einen solchen, der keiner dem moralischen Gesetze widerstreitenden Maximen fähig wäre, voraussetzen kann. Das moralische Gesetz ist daher bei jenen ein Imperativ, der kategorisch gebietet, weil das Gesetz unbedingt ist; das Verhältnis eines solchen Willens zu diesem Gesetze ist Abhängigkeit, unter dem Namen der Verbindlichkeit, welche eine Nötigung, obzwar durch bloße Vernunft und dessen objektives Gesetz, zu einer Handlung bedeutet, die darum Pflicht heißt, weil eine pathologisch affizierte (obgleich dadurch nicht bestimmte, mithin auch immer freie) Willkür einen Wunsch bei sich führt, der aus subjektiven Ursachen entspringt, daher auch dem reinen objektiven Bestimmungsgrunde oft entgegen sein kann, und also eines Widerstandes der praktischen Vernunft, der ein innerer, aber intellektueller, Zwang genannt werden kann, als moralischer Nötigung bedarf. In der allergenügsamsten Intelligenz wird die Willkür, als keiner Maxime fähig, die nicht zugleich objektiv Gesetz sein konnte, mit Recht vorgestellt, und der Begriff der Heiligkeit, der ihr um deswillen zukommt, setzt sie zwar nicht über alle praktische, aber doch über alle praktisch-einschränkende Gesetze, mithin Verbindlichkeit und Pflicht weg. Diese Heiligkeit des Willens ist gleichwohl eine praktische Idee, welche notwendig zum Urbilde dienen muss, welchem sich ins Unendliche zu nähern das Einzige ist, was allen endlichen vernünftigen Wesen zusteht, und welche das reine Sittengesetz, das darum selbst heilig heißt, ihnen beständig und richtig vor Augen hält, von welchem ins Unendliche gehenden Progressus seiner Maximen und Unwandelbarkeit derselben zum beständigen Fortschreiten sicher zu sein, d.h. Tugend, das Höchste ist, was endliche praktische Vernunft bewirken kann, die selbst wiederum wenigstens als natürlich erworbenes Vermögen nie vollendet sein kann, weil die Sicherheit in solchem Falle niemals apodiktische Gewissheit wird, und als Überredung sehr gefährlich ist.

Lehrsatz IV

Die Autonomie des Willens ist das alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze und der ihnen gemäßen Pflichten; alle Heteronomie der Willkür gründet dagegen nicht allein gar keine Verbindlichkeit, sondern ist vielmehr dem Prinzip derselben und der Sittlichkeit des Willens entgegen. In der Unabhängigkeit nämlich von aller Materie des Gesetzes (nämlich einem begehrten Objekte) und zugleich doch Bestimmung der Willkür durch die bloße allgemeine gesetzgebende Form, deren eine Maxime fähig sein muss, besteht das alleinige Prinzip der Sittlichkeit. Jene Unabhängigkeit aber ist Freiheit im negativen, diese eigene Gesetzgebung aber der reinen, und, als solche, praktischen Vernunft ist Freiheit im positiven Verstande. Also drückt das moralische Gesetz nichts anderes aus, als die Autonomie der reinen praktischen Vernunft, d.h. der Freiheit, und diese ist selbst die formale Bedingung aller Maximen, unter der sie allein mit dem obersten praktischen Gesetze zusammenstimmen können. Wenn daher die Materie des Wollens, welche nichts anderes, als das Objekt einer Begierde sein kann, die mit dem Gesetz verbunden wird, in das praktische Gesetz als Bedingung der Möglichkeit desselben hineinkommt, so wird daraus Heteronomie der Willkür, nämlich Abhängigkeit vom Naturgesetze, irgendeinem Antriebe oder Neigung zu folgen, und der Wille gibt sich nicht selbst das Gesetz, sondern nur die Vorschrift zur vernünftigen Befolgung pathologischer Gesetze; die Maxime aber, die auf solche Weise niemals die allgemein-gesetzgebende Form in sich enthalten kann, stiftet auf diese Weise nicht allein keine Verbindlichkeit, sondern ist selbst dem Prinzip einer reinen praktischen Vernunft, hiermit also auch der sittlichen Gesinnung entgegen, wenngleich die Handlung, die daraus entspringt, gesetzmäßig sein sollte.

Anmerkung I

Zum praktischen Gesetze muss also niemals eine praktische Vorschrift gezählt werden, die eine materiale (mithin empirische) Bedingung bei sich führt. Denn das Gesetz des reinen Willens, der frei ist, setzt diesen in eine ganz andere Sphäre, als die empirische, und die Notwendigkeit, die es ausdrückt, da sie keine Naturnotwendigkeit sein soll, kann also bloß in formalen Bedingungen der Möglichkeit eines Gesetzes überhaupt bestehen. Alle Materie praktischer Regeln beruht immer auf subjektiven Bedingungen, die ihr keine Allgemeinheit für vernünftige Wesen, als lediglich die bedingte (im Falle ich dieses oder jenes begehre, was ich alsdann tun müsse, um es wirklich zu machen) verschaffen, und sie drehen sich insgesamt um das Prinzip der eigenen Glückseligkeit.

Nun ist freilich unleugbar, dass alles Wollen auch einen Gegenstand, mithin eine Materie haben müsse; aber diese ist darum nicht eben der Bestimmungsgrund und Bedingung der Maxime; denn, ist sie es, so lässt diese sich nicht in allgemein gesetzgebender Form darstellen, weil die Erwartung der Existenz des Gegenstandes alsdann die bestimmende Ursache der Willkür sein würde, und die Abhängigkeit des Begehrungsvermögens von der Existenz irgendeiner Sache dem Wollen zum Grunde gelegt werden müsste, welche immer nur in empirischen Bedingungen gesucht werden, und daher niemals den Grund zu einer notwendigen und allgemeinen Regel abgeben kann. So wird fremder Wesen Glückseligkeit das Objekt des Willens eines vernünftigen Wesens sein können. Wäre sie aber der Bestimmungsgrund der Maxime, so müsste man voraussetzen, dass wir in dem Wohlsein anderer nicht allein ein natürliches Vergnügen, sondern auch ein Bedürfnis finden, so wie die sympathetische Sinnesart bei Menschen es mit sich bringt. Aber dieses Bedürfnis kann ich nicht bei jedem vernünftigen Wesen (bei Gott gar nicht) voraussetzen.

Also kann zwar die Materie der Maxime bleiben, sie muss aber nicht die Bedingung derselben sein, denn sonst würde diese nicht zum Gesetze taugen. Also die bloße Form eines Gesetzes, welches die Materie einschränkt, muss zugleich ein Grund sein, diese Materie zum Willen hinzuzufügen, aber sie nicht vorauszusetzen. Die Materie sei z.B. meine eigene Glückseligkeit. Diese, wenn ich sie jedem beilege (wie ich es denn in der Tat bei endlichen Wesen tun darf), kann nur alsdann ein objektives praktisches Gesetz werden, wenn ich anderer ihre in dieselbe mit einschließe. Also entspringt das Gesetz, anderer Glückseligkeit zu befördern, nicht von der Voraussetzung, dass dieses ein Objekt für jedes seine Willkür sei, sondern bloß daraus, dass die Form der Allgemeinheit, die der Vernunft als Bedingung bedarf, einer Maxime der Selbstliebe die objektive Gültigkeit eines Gesetzes zu geben, der Bestimmungsgrund des Willens wird, und also war das Objekt (anderer Glückseligkeit) nicht der Bestimmungsgrund des reinen Willens, sondern die bloße gesetzliche Form war es allein, dadurch ich meine auf Neigung gegründete Maxime einschränkte, um ihr die Allgemeinheit eines Gesetzes zu verschaffen, und sie so der reinen praktischen Vernunft angemessen zu machen, aus welcher Einschränkung, und nicht dem Zusatz einer äußeren Triebfeder, alsdann der Begriff der Verbindlichkeit, die Maxime meiner Selbstliebe auch auf die Glückseligkeit anderer zu erweitern, allein entspringen könnte.

Anmerkung II

Das gerade Widerspiel des Prinzips der Sittlichkeit ist, wenn das der eigenen Glückseligkeit zum Bestimmungsgrunde des Willens gemacht wird, wozu, wie ich oben gezeigt habe, alles überhaupt gezählt werden muss, was den Bestimmungsgrund, der zum Gesetze dienen soll, irgendworan anders, als in der gesetzgebenden Form der Maxime setzt. Dieser Widerstreit ist aber nicht bloß logisch, wie der zwischen empirisch-bedingten Regeln, die man doch zu notwendigen Erkenntnisprinzipien erheben wollte, sondern praktisch, und würde, wäre nicht die Stimme der Vernunft in Beziehung auf den Willen so deutlich, so unüberschreibar, selbst für den gemeinsten Menschen so vernehmlich, die Sittlichkeit gänzlich zu Grunde richten; so aber kann sie sich nur noch in den kopfverwirrenden Spekulationen der Schulen erhalten, die dreist genug sein, sich gegen jene himmlische Stimme taub zu machen, um eine Theorie, die kein Kopfzerbrechen kostet, aufrecht zu erhalten.

Wenn ein dir sonst beliebter Umgangsfreund sich bei dir wegen eines falschen abgelegten Zeugnisses dadurch zu rechtfertigen vermeinte, dass er zuerst die, seinem Vorgeben nach, heilige Pflicht der eigenen Glückseligkeit vorschützte, alsdann die Vorteile herzählte, die er sich alle dadurch erworben, die Klugheit namhaft machte, die er beobachtet, um wider aller Entdeckung sicher zu sein, selbst wider der von Seiten deiner selbst, dem er das Geheimnis darum allein offenbart, damit er es zu aller Zeit ableugnen könne; dann aber im ganzen Ernst vorgäbe, er habe eine wahre Menschenpflicht ausgeübt, so würdest du ihm entweder gerade ins Gesicht lachen, oder mit Abscheu davon zurückbeben, obgleich du, wenn jemand bloß auf eigene Vorteile seine Grundsätze gesteuert hat, wider diese Maßregeln nicht das mindeste einzuwenden hättest. Oder setzet, es empfehle euch jemand einen Mann zum Haushalter, dem ihr alle eure Angelegenheiten blindlings anvertrauen könnte, und, um euch Zutrauen einzuflößen, rühmte er ihn als einen klugen Menschen, der sich auf seinen eigenen Vorteil meisterhaft verstehe, auch als einen rastlos wirksamen, der keine Gelegenheit dazu ungenutzt vorbeigehen ließe, endlich, damit auch ja nicht Besorgnisse wegen eines pöbelhaften Eigennutzes desselben im Wege stünden, rühmte er, wie er recht fein zu leben verstünde, nicht im Geldsammeln oder brutaler Üppigkeit, sondern in der Erweiterung seiner Kenntnisse, einem wohl gewählten belehrenden Umgange, selbst im Wohltun der Dürftigen, sein Vergnügen suchte, übrigens aber wegen der Mittel (die doch ihren Wert oder Unwert nur vom Zweck entlehnen) nicht bedenklich wäre, und fremdes Geld und Gut ihm hierzu, sobald er nur wisse, dass er es unentdeckt und ungehindert tun könne, so gut wie sein eigenes wäre, so würdet ihr entweder glauben, der Empfehlende habe euch zum Besten, oder er habe den Verstand verloren. So deutlich und scharf sind die Grenzen der Sittlichkeit und der Selbstliebe abgeschnitten, dass selbst das gemeinste Auge den Unterschied, ob etwas zu der einen oder der andern gehöre, gar nicht verfehlen kann. Folgende wenige Bemerkungen können zwar bei einer so offenbaren Wahrheit überflüssig scheinen, allein sie dienen doch wenigstens dazu, dem Urteile der gemeinen Menschenvernunft etwas mehr Deutlichkeit zu verschaffen.

Das Prinzip der Glückseligkeit kann zwar Maximen, aber niemals solche abgeben, die zu Gesetzen des Willens tauglich wären, selbst wenn man sich die allgemeine Glückseligkeit zum Objekte machte. Denn, weil dieser ihre Erkenntnis auf lauter Erfahrungsdatis beruht, weil jedes Urteil darüber gar sehr von jedes seiner Meinung, die noch dazu selbst sehr veränderlich ist, abhängt, so kann es wohl generelle, aber niemals universelle Regeln, d.h. solche, die im Durchschnitte am öftesten zutreffen, nicht aber solche, die jederzeit und notwendig gültig sein müssen, geben, mithin können keine praktischen Gesetze darauf gegründet werden. Eben darum, weil hier ein Objekt der Willkür der Regel derselben zum Grunde gelegt und also vor dieser vorhergehen muss, so kann diese nicht worauf anders, als auf das, was man empfiehlt, und also auf Erfahrung bezogen und darauf gegründet werden, und da muss die Verschiedenheit des Urteils endlos sein. Dieses Prinzip schreibt also nicht allen vernünftigen Wesen eben dieselbe praktische Regel vor, ob sie zwar unter einem gemeinsamen Titel, nämlich dem der Glückseligkeit, stehen. Das moralische Gesetz wird aber nur darum als objektiv notwendig gedacht, weil es für jedermann gelten soll, der Vernunft und Willen hat.

Die Maxime der Selbstliebe (Klugheit) rät bloß an; was das Gesetz der Sittlichkeit gebietet. Es ist aber doch ein großer Unterschied zwischen dem, wozu man uns anrätig ist, und dem, wozu wir verbindlich sind. Was nach dem Prinzip der Autonomie der Willkür zu tun sei, ist für den gemeinsten Verstand ganz leicht und ohne Bedenken einzusehen; was unter Voraussetzung der Heteronomie derselben zu tun sei, schwer, und erfordert Weltkenntnis; d.h. was Pflicht sei, bietet sich jedermann von selbst dar; was aber wahren dauerhaften Vorteil bringe, ist allemal, wenn dieser auf das ganze Dasein erstreckt werden soll, in undurchdringliches Dunkel eingehüllt, und erfordert viel Klugheit, um die praktische darauf gestimmte Regel durch geschickte Ausnahmen auch nur auf erträgliche Art den Zwecken des Lebens anzupassen. Gleichwohl gebietet das sittliche Gesetz jedermann, und zwar die pünktlichste, Befolgung. Es muss also zu der Beurteilung dessen, was nach ihm zu tun sei, nicht so schwer sein, dass nicht der gemeinste und ungeübteste Verstand selbst ohne Weltklugheit damit umzugehen wüsste.

Dem kategorischen Gebote der Sittlichkeit Genüge zu leisten, ist in jedes Gewalt zu aller Zeit, der empirisch-bedingten Vorschrift der Glückseligkeit nur selten, und bei weitem nicht, auch nur in Ansehung einer einzigen Absicht, für jedermann möglich. Die Ursache ist, weil es bei dem ersteren nur auf die Maxime ankommt, die echt und rein sein muss, bei der letzteren aber auch auf die Kräfte und das physische Vermögen, einen begehrten Gegenstand wirklich zu machen. Ein Gebot, dass jedermann sich glücklich zu machen suchen sollte, wäre töricht; denn man gebietet niemals jemanden das, was er schon unausbleiblich von selbst will. Man müsste ihm bloß die Maßregeln gebieten, oder vielmehr darreichen, weil er nicht alles das kann, was er will. Sittlichkeit aber gebieten, unter dem Namen der Pflicht, ist ganz vernünftig; denn deren Vorschrift will erstlich eben nicht jedermann gerne gehorchen, wenn sie mit Neigungen im Widerstreite ist, und was die Maßregeln betrifft, wie er dieses Gesetz befolgen könne, so dürfen diese hier nicht gelehrt werden; denn, was er in dieser Beziehung will, das kann er auch.

Der im Spiel verloren hat, kann sich wohl über sich selbst und seine Unklugheit ärgern, aber wenn er sich bewusst ist, im Spiel betrogen (obzwar dadurch gewonnen) zu haben, so muss er sich selbst verachten, sobald er sich mit dem sittlichen Gesetze vergleicht. Dieses muss also doch wohl etwas anderes, als das Prinzip der eigenen Glückseligkeit sein. Denn zu sich selber sagen zu müssen: ich bin ein Nichtswürdiger, ob ich gleich meinen Beutel gefüllt habe, muss doch ein anderes Richtmaß des Urteils haben, als sich selbst Beifall zu geben, und zu sagen: ich bin ein kluger Mensch, denn ich habe meine Kasse bereichert.

Endlich ist noch etwas in der Idee unserer praktischen Vernunft, welches die Übertretung eines sittlichen Gesetzes begleitet, nämlich ihre Strafwürdigkeit. Nun lässt sich mit dem Begriffe einer Strafe, als einer solchen, doch gar nicht das Teilhaftigwerden der Glückseligkeit verbinden. Denn obgleich der, so da straft, wohl zugleich die gütige Absicht haben kann, diese Strafe auch auf diesen Zweck zu richten, so muss sie doch zuvor als Strafe, d.h. als bloßes Übel für sich selbst gerechtfertigt sein, so dass der Gestrafte, wenn es dabei bliebe, und er auch auf keine sich hinter dieser Härte verbergende Gunst hinaussähe, selbst gestehen muss, es sei ihm recht geschehen, und sein Los sei seinem Verhalten vollkommen angemessen. In jeder Strafe, als solcher, muss zuerst Gerechtigkeit sein, und diese macht das Wesentliche dieses Begriffs aus. Mit ihr kann zwar auch Gütigkeit verbunden werden, aber auf diese hat der Strafwürdige, nach seiner Aufführung, nicht die mindeste Ursache sich Rechnung zu machen. Also ist Strafe ein physisches Übel, welches, wenn es auch nicht als natürliche Folge mit dem moralisch Bösen verbunden wäre, doch als Folge nach Prinzipien einer sittlichen Gesetzgebung verbunden werden müsste.

Wenn nun alles Verbrechen, auch ohne auf die physischen Folgen in Ansehung des Täters zu sehen, für sich strafbar ist, d.h. Glückseligkeit (wenigstens zum Teil) verwirkt, so wäre es offenbar ungereimt zu sagen: das Verbrechen habe darin eben bestanden, dass er sich eine Strafe zugezogen hat, indem er seiner eigenen Glückseligkeit Abbruch tat (welches nach dem Prinzip der Selbstliebe der eigentliche Begriff allen Verbrechens sein müsste). Die Strafe würde auf diese Art der Grund sein, etwas ein Verbrechen zu nennen, und die Gerechtigkeit müsste vielmehr darin bestehen, alle Bestrafung zu unterlassen und selbst die natürliche zu verhindern; denn alsdann wäre in der Handlung nichts Böses mehr, weil die Übel, die sonst darauf folgten, und um deren willen die Handlung allein böse hieß, nunmehr abgehalten wären. Vollends aber alles Strafen und Belohnen nur als das Maschinenwerk in der Hand einer höheren Macht anzusehen, welches vernünftige Wesen dadurch zu ihrer Endabsicht (der Glückseligkeit) in Tätigkeit zu setzen allein dienen sollte, ist gar zu sichtbar ein alle Freiheit aufhebender Mechanismus ihres Willens, als dass es nötig wäre, uns hierbei aufzuhalten.

Feiner noch, obgleich ebenso unwahr, ist das Vorgeben derer, die einen gewissen moralischen besonderen Sinn annehmen, der, und nicht die Vernunft, das moralische Gesetz bestimmte, nach welchem das Bewusstsein der Tugend unmittelbar mit Zufriedenheit und Vergnügen, das des Lasters aber mit Seelenunruhe und Schmerz verbunden wäre, und so alles doch auf Verlangen nach eigener Glückseligkeit aussetzen. Ohne das hierher zu ziehen, was oben gesagt worden ist, will ich nur die Täuschung bemerken, die hierbei vorgeht. Um den Lasterhaften als durch das Bewusstsein seiner Vergehungen mit Gemütsunruhe geplagt vorzustellen, müssen sie ihn, der vornehmsten Grundlage seines Charakters nach, schon zum Voraus als, wenigstens in einigem Grade, moralisch gut, so wie den, welchen das Bewusstsein pflichtmäßiger Handlungen ergötzt, vorher schon als tugendhaft vorstellen. Also musste doch der Begriff der Moralität und Pflicht vor aller Rücksicht auf diese Zufriedenheit vorhergehen und kann von dieser gar nicht abgeleitet werden. Nun muss man doch die Wichtigkeit dessen, was wir Pflicht nennen, das Ansehen des moralischen Gesetzes und den unmittelbaren Wert, den die Befolgung desselben der Person in ihren eigenen Augen gibt, vorher schätzen, um jene Zufriedenheit in dem Bewusstsein seiner Angemessenheit zu derselben und den bitteren Verweis, wenn man sich dessen Übertretung vorwerfen kann, zu fühlen. Man kann also diese Zufriedenheit oder Seelenunruhe nicht vor der Erkenntnis der Verbindlichkeit fühlen und sie zum Grunde der letzteren machen. Man muss wenigstens auf dem halben Wege schon ein ehrlicher Mann sein, um sich von jenen Empfindungen auch nur eine Vorstellung machen zu können. Dass übrigens, so wie, vermöge der Freiheit, der menschliche Wille durchs moralische Gesetz unmittelbar bestimmbar ist, auch die öftere Ausübung, diesem Bestimmungsgrunde gemäß, subjektiv zuletzt ein Gefühl der Zufriedenheit mit sich selbst wirken könne, bin ich gar nicht in Abrede; vielmehr gehört es selbst zur Pflicht, dieses, welches eigentlich allein das moralische Gefühl genannt zu werden verdient, zu gründen und zu kultivieren; aber der Begriff der Pflicht kann davon nicht abgeleitet werden, sonst müssten wir uns ein Gefühl eines Gesetzes als eines solchen denken, und das zum Gegenstand der Empfindung machen, was nur durch Vernunft gedacht werden kann; welches, wenn es nicht ein platter Widerspruch werden soll, allen Begriff der Pflicht ganz aufheben, und an deren statt bloß ein mechanisches Spiel feinerer, mit den gröberen bisweilen in Zwist geratender, Neigungen setzen würde.

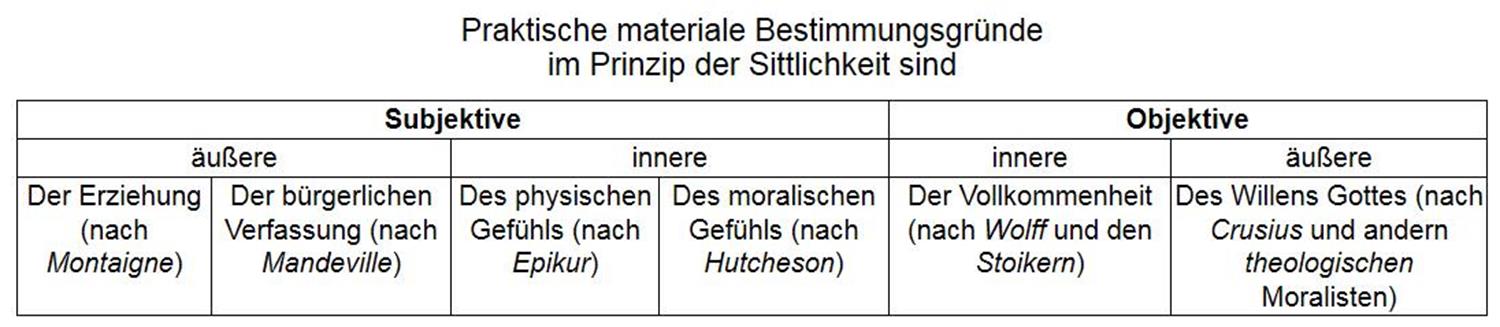

Wenn wir nun unseren formalen obersten Grundsatz der reinen praktischen Vernunft (als einer Autonomie des Willens) mit allen bisherigen materialen Prinzipien der Sittlichkeit vergleichen, so können wir in einer Tafel alle übrigen, als solche, dadurch wirklich zugleich alle möglichen anderen Fälle, außer einem einzigen formalen, erschöpft sind, vorstellig machen, und so durch den Augenschein beweisen, dass es vergeblich sei, sich nach einem andern Prinzip, als dem jetzt vorgetragenen, umzusehen. Alle möglichen Bestimmungsgründe des Willens sind nämlich entweder bloß subjektiv und also empirisch, oder auch objektiv und rational; beide aber entweder äußere oder innere.

Die auf der linken Seite stehenden sind insgesamt empirisch und taugen offenbar gar nicht zum allgemeinen Prinzip der Sittlichkeit. Aber die auf der rechten Seite gründen sich auf der Vernunft (denn Vollkommenheit, als Beschaffenheit der Dinge, und die höchste Vollkommenheit, in Substanz vorgestellt, d.h. Gott, sind beide nur durch Vernunftbegriffe zu denken). Allein der erstere Begriff, nämlich der Vollkommenheit, kann entweder in theoretischer Bedeutung genommen werden, und da bedeutet er nichts, als Vollständigkeit eines jeden Dinges in seiner Art (transzendentale), oder eines Dinges bloß als Dinges überhaupt (metaphysische), und davon kann hier nicht die Rede sein. Der Begriff der Vollkommenheit in praktischer Bedeutung aber ist die Tauglichkeit, oder Zulänglichkeit eines Dinges zu allerlei Zwecken. Diese Vollkommenheit, als Beschaffenheit des Menschen, folglich innerliche, ist nichts anderes als Talent, und, was dieses stärkt oder ergänzt, Geschicklichkeit. Die höchste Vollkommenheit in Substanz, d.h. Gott, folglich äußerliche (in praktischer Absicht betrachtet), ist die Zulänglichkeit dieses Wesens zu allen Zwecken überhaupt. Wenn nun also uns Zwecke vorher gegeben werden müssen, in Beziehung auf welche der Begriff der Vollkommenheit (einer inneren, an uns selbst, oder einer äußeren, an Gott) allein Bestimmungsgrund des Willens werden kann, ein Zweck aber, als Objekt, welches vor der Willensbestimmung durch eine praktische Regel vorhergehen und den Grund der Möglichkeit einer solchen enthalten muss, mithin die Materie des Willens, als Bestimmungsgrund desselben genommen, jederzeit empirisch ist, mithin zum epikurischen Prinzip der Glückseligkeitslehre, niemals aber zum reinen Vernunftprinzip der Sittenlehre und der Pflicht dienen kann (wie denn Talent und ihre Beförderung nur, weil sie zu Vorteilen des Lebens beitragen, oder der Wille Gottes, wenn Einstimmung mit ihm, ohne vorhergehendes von dessen Idee unabhängiges praktisches Prinzip, zum Objekt des Willens genommen wurden, nur durch die Glückseligkeit, die wir davon erwarten, Bewegursache desselben werden können), so folgt erstlich, dass alle hier aufgestellte Prinzipien material sind, zweitens, dass sie alle mögliche materiale Prinzipien befassen, und daraus endlich der Schluss, dass, weil materiale Prinzipien zum obersten Sittengesetz ganz untauglich sind (wie bewiesen worden ist), das formale praktische Prinzip der reinen Vernunft, nach welchem die bloße Form einer durch unsere Maximen möglichen allgemeinen Gesetzgebung den obersten und unmittelbaren Bestimmungsgrund des Willens ausmachen muss, das einzige Mögliche sei, welches zu kategorischen Imperativen, d.h. praktischen Gesetzen (welche Handlungen zur Pflicht machen), und überhaupt zum Prinzip der Sittlichkeit, sowohl in der Beurteilung, als auch der Anwendung auf den menschlichen Willen, in Bestimmung desselben, tauglich ist.

Von der Deduktion der Grundsätze der reinen praktischen Vernunft

Diese Analytik tut dar, dass reine Vernunft praktisch sein, d.h. für sich, unabhängig von allem Empirischen, den Willen bestimmen könne und dieses zwar durch ein Faktum, worin sich reine Vernunft bei uns in der Tat praktisch beweist), nämlich die Autonomie in dem Grundsatze der Sittlichkeit, wodurch sie den Willen zur Tat bestimmt. Sie zeigt zugleich, dass dieses Faktum mit dem Bewusstsein der Freiheit des Willens unzertrennlich verbunden, ja mit ihm einerlei sei, wodurch der Wille eines vernünftigen Wesens, das, als zur Sinnenwelt gehörig, sich, gleich anderen wirksamen Ursachen, notwendig den Gesetzen der Kausalität unterworfen erkennt, im Praktischen doch zugleich sich auf einer andern Seite, nämlich als Wesen an sich selbst, seines in einer intelligibelen Ordnung der Dinge bestimmbaren Daseins bewusst ist, zwar nicht einer besonderen Anschauung seiner selbst, sondern gewissen dynamischen Gesetzen gemäß, die die Kausalität desselben in der Sinnenwelt bestimmen können; denn, dass Freiheit, wenn sie uns beigelegt wird, uns in eine intelligibele Ordnung der Dinge versetzt, ist anderwärts hinreichend bewiesen worden.

Wenn wir nun damit den analytischen Teil der Kritik der reinen spekulativen Vernunft vergleichen, so zeigt sich ein merkwürdiger Kontrast beider gegeneinander Nicht Grundsätze, sondern reine sinnliche Anschauung (Raum und Zeit) war daselbst das erste Datum, welches Erkenntnis a priori und zwar nur für Gegenstände der Sinne möglich machte. Synthetische Grundsätze aus bloßen Begriffen ohne Anschauung waren unmöglich, vielmehr konnten diese nur in Beziehung auf jene, welche sinnlich war, mithin auch nur auf Gegenstände möglicher Erfahrung stattfinden, weil die Begriffe des Verstandes, mit dieser Anschauung verbunden, allein dasjenige Erkenntnis möglich machen, welches wir Erfahrung nennen. Über die Erfahrungsgegenstände hinaus, also von Dingen als Noumenon wurde der spekulativen Vernunft alles Positive einer Erkenntnis mit völligem Rechte abgesprochen. Doch leistete diese so viel, dass sie den Begriff des Noumenon, d.h. die Möglichkeit, ja Notwendigkeit, dergleichen zu denken, in Sicherheit setzte, und z.B. die Freiheit, negativ betrachtet, anzunehmen, als ganz verträglich mit jenen Grundsätzen und Einschränkungen der reinen theoretischen Vernunft, wider alle Einwürfe rettete, ohne doch von solchen Gegenständen irgendetwas Bestimmtes und Erweiterndes zu erkennen zu geben, indem sie vielmehr alle Aussicht dahin gänzlich abschnitt.

Dagegen gibt das moralische Gesetz, wenngleich keine Aussicht, dennoch ein schlechterdings aus allen Datis der Sinnenwelt und dem ganzen Umfang unseres theoretischen Vernunftgebrauchs unerklärliches Faktum an die Hand, das auf eine reine Verstandeswelt Anzeige gibt, ja diese sogar positiv bestimmt und uns etwas von ihr, nämlich ein Gesetz, erkennen lässt.

Dieses Gesetz soll der Sinnenwelt, als einer sinnlichen Natur (was die vernünftigen Wesen betrifft), die Form einer Verstandeswelt, d.h. einer übersinnlichen Natur verschaffen, ohne doch jener ihrem Mechanismus Abbruch zu tun. Nun ist Natur im allgemeinsten Verstande die Existenz der Dinge unter Gesetzen. Die sinnliche Natur vernünftiger Wesen überhaupt ist die Existenz derselben unter empirisch bedingten Gesetzen, mithin für die Vernunft Heteronomie. Die übersinnliche Natur eben derselben Wesen ist dagegen ihre Existenz nach Gesetzen, die von aller empirischen Bedingung unabhängig sind, mithin zur Autonomie der reinen Vernunft gehören. Und, da die Gesetze, nach welchen das Dasein der Dinge vom Erkenntnis abhängt, praktisch sind, so ist die übersinnliche Natur, soweit wir uns einen Begriff von ihr machen können, nichts anderes, als eine Natur unter der Autonomie der reinen praktischen Vernunft. Das Gesetz dieser Autonomie aber ist das moralische Gesetz; welches also das Grundgesetz einer übersinnlichen Natur und einer reinen Verstandeswelt ist, deren Gegenbild in der Sinnenwelt, aber doch zugleich ohne Abbruch der Gesetze derselben, existieren soll. Man könnte jene die urbildliche (natura archetypa), die wir bloß in der Vernunft erkennen, diese aber, weil sie die mögliche Wirkung der Idee der ersteren, als Bestimmungsgrund des Willens, enthält, die nachgebildete (natura ectypa) nennen. Denn in der Tat versetzt uns das moralische Gesetz der Idee nach in eine Natur, in welcher reine Vernunft, wenn sie mit dem ihr angemessenen physischen Vermögen begleitet wäre, das höchste Gut hervorbringen würde, und bestimmt unseren Willen, die Form der Sinnenwelt, als einem Ganzen vernünftiger Wesen, zu erteilen.

Dass diese Idee wirklich unseren Willensbestimmungen gleichsam als Vorzeichnung zum Muster liege, bestätigt die gemeinste Aufmerksamkeit auf sich selbst. Wenn die Maxime, nach der ich ein Zeugnis abzulegen gesonnen bin, durch die praktische Vernunft geprüft wird, so sehe ich immer danach, wie sie sein würde, wenn sie als allgemeines Naturgesetz gelte. Es ist offenbar, in dieser Art würde es jedermann zur Wahrhaftigkeit nötigen. Denn es kann nicht mit der Allgemeinheit eines Naturgesetzes bestehen, Aussagen für beweisend und dennoch als vorsätzlich unwahr gelten zu lassen. Ebenso wird die Maxime, die ich in Ansehung der freien Disposition über mein Leben nehme, sofort bestimmt, wenn ich mich frage, wie sie sein müsste, damit sich eine Natur nach einem Gesetze derselben erhalte. Offenbar würde niemand in einer solchen Natur sein Leben willkürlich endigen können, denn eine solche Verfassung würde keine bleibende Naturordnung sein, und so in allen übrigen Fällen. Nun ist aber in der wirklichen Natur, so wie sie ein Gegenstand der Erfahrung ist, der freie Wille nicht von selbst zu solchen Maximen bestimmt, die für sich selbst eine Natur nach allgemeinen Gesetzen gründen könnten, oder auch in eine solche, die nach ihnen angeordnet wäre, von selbst passten, vielmehr sind es Privatneigungen, die zwar ein Naturganzes nach pathologischen (physischen) Gesetzen, aber nicht eine Natur, die allein durch unsern Willen nach reinen praktischen Gesetzen möglich wäre, ausmachen. Gleichwohl sind wir uns durch die Vernunft eines Gesetzes bewusst, welchem, als ob durch unseren Willen zugleich eine Naturordnung entspringen müsste, alle unsere Maximen unterworfen sind. Also muss dieses die Idee einer nicht empirisch-gegebenen und dennoch durch Freiheit möglichen, mithin übersinnlichen Natur sein, der wir, wenigstens in praktischer Beziehung, objektive Realität geben, weil wir sie als Objekt unseres Willens, als reiner vernünftiger Wesen ansehen.

Der Unterschied also zwischen den Gesetzen einer Natur, welcher der Wille unterworfen ist, und einer Natur, die einem Willen (in Ansehung dessen, was Beziehung desselben auf seine freie Handlungen hat) unterworfen ist, beruht darauf, dass bei jener die Objekte Ursachen der Vorstellungen sein müssen, die den Willen bestimmen, bei dieser aber der Wille Ursache von den Objekten sein soll, so dass die Kausalität desselben ihren Bestimmungsgrund lediglich in reinem Vernunftvermögen liegen hat, welches deshalb auch eine reine praktische Vernunft genannt werden kann.

Die zwei Aufgaben also, wie reine Vernunft einerseits a priori Objekte erkennen, und wie sie andererseits unmittelbar ein Bestimmungsgrund des Willens, d.h. der Kausalität des vernünftigen Wesens in Ansehung der Wirklichkeit der Objekte (bloß durch den Gedanken der Allgemeingültigkeit ihrer eigenen Maximen als Gesetzes), sein könne, sind sehr verschieden.

Die erste, als zur Kritik der reinen spekulativen Vernunft gehörig, erfordert, dass zuvor erklärt werde, wie Anschauungen, ohne welche uns überall kein Objekt gegeben und also auch keines synthetisch erkannt werden kann, a priori möglich sind, und ihre Auflösung fällt dahin aus, dass sie insgesamt nur sinnlich sein, daher auch keine spekulative Erkenntnis möglich werden lassen, das weiterginge, als mögliche Erfahrung reicht, und dass daher alle Grundsätze jener reinen praktischen Vernunft nichts weiter ausrichten, als Erfahrung, entweder von gegebenen Gegenständen, oder denen, die ins Unendliche gegeben werden mögen, niemals aber vollständig gegeben sind, möglich zu machen.

Die zweite, als zur Kritik der praktischen Vernunft gehörig, fordert keine Erklärung, wie die Objekte des Begehrungsvermögens möglich sind, denn das bleibt, als Aufgabe der theoretischen Naturkenntnis, der Kritik der spekulativen Vernunft überlassen, sondern nur, wie Vernunft die Maxime des Willens bestimmen könne, ob es nur vermittelst empirischer Vorstellung, als Bestimmungsgründe, geschehe, oder ob auch reine Vernunft praktisch und ein Gesetz einer möglichen, gar nicht empirisch erkennbaren, Naturordnung sein würde. Die Möglichkeit einer solchen übersinnlichen Natur, deren Begriff zugleich der Grund der Wirklichkeit derselben durch unseren freien Willen sein könne, bedarf keiner Anschauung a priori (einer intelligibelen Welt), die in diesem Falle, als übersinnlich, für uns auch unmöglich sein müßte. Denn es kommt nur auf den Bestimmungsgrund des Wollens in den Maximen desselben an, ob jener empirisch, oder ein Begriff der reinen Vernunft (von der Gesetzmäßigkeit derselben überhaupt) sei, und wie er letzteres sein könne.

Ob die Kausalität des Willens zur Wirklichkeit der Objekte zulange oder nicht, bleibt den theoretischen Prinzipien der Vernunft zu beurteilen überlassen, als Untersuchung der Möglichkeit der Objekte des Wollens, deren Anschauung also in der praktischen Aufgabe gar kein Moment derselben ausmacht. Nur auf die Willensbestimmung und den Bestimmungsgrund der Maxime desselben, als eines freien Willens, kommt es hier an, nicht auf den Erfolg. Denn, wenn der Wille nur für die reine Vernunft gesetzmäßig ist, so mag es mit dem Vermögen desselben in der Ausführung stehen, wie es wolle, es mag nach diesen Maximen der Gesetzgebung einer möglichen Natur eine solche wirklich daraus entspringen oder nicht, darum bekümmert sich die Kritik, die da untersucht, ob und wie reine Vernunft praktisch, d.h. unmittelbar willenbestimmend, sein könne, gar nicht.

In diesem Geschäft kann sie also ohne Tadel und muss sie von reinen praktischen Gesetzen und deren Wirklichkeit anfangen. Statt der Anschauung aber legt sie denselben den Begriff ihres Daseins in der intelligibelen Welt, nämlich der Freiheit, zu Grunde. Denn dieser bedeutet nichts anders, und jene Gesetze sind nur in Beziehung auf Freiheit des Willens möglich, unter Voraussetzung derselben aber notwendig, oder, umgekehrt, diese ist notwendig, weil jene Gesetze, als praktische Postulate, notwendig sind. Wie nun dieses Bewusstsein der moralischen Gesetze, oder, welches einerlei ist, das der Freiheit, möglich sei, lässt sich nicht weiter erklären, nur die Zulässigkeit derselben in der theoretischen Kritik gar wohl verteidigen.

Die Exposition des obersten Grundsatzes der praktischen Vernunft ist nun geschehen, d.h. erstlich, was er enthalte, dass er gänzlich a priori und unabhängig von empirischen Prinzipien für sich bestehe, und dann, worin er sich von allen anderen praktischen Grundsätzen unterscheide, gezeigt worden. Mit der Deduktion, d.h. der Rechtfertigung seiner objektiven und allgemeinen Gültigkeit und der Einsicht der Möglichkeit eines solchen synthetischen Satzes a priori, darf man nicht so gut fortzukommen hoffen, als es mit den Grundsätzen des reinen theoretischen Verstandes anging. Denn diese bezogen sich auf Gegenstände möglicher Erfahrung, nämlich auf Erscheinungen, und man konnte beweisen, dass nur dadurch, dass diese Erscheinungen nach Maßgabe jener Gesetze unter die Kategorien gebracht werden, diese Erscheinungen als Gegenstände der Erfahrung erkannt werden können, folglich alle mögliche Erfahrung diesen Gesetzen angemessen sein müsse. Einen solchen Gang kann ich aber mit der Deduktion des moralischen Gesetzes nicht nehmen. Denn es betrifft nicht die Erkenntnis von der Beschaffenheit der Gegenstände, die der Vernunft irgend wodurch anderwärts gegeben werden mögen, sondern eine Erkenntnis, sofern es der Grund von der Existenz der Gegenstände selbst werden kann und die Vernunft durch dieselbe Kausalität in einem vernünftigen Wesen hat, d.h. reine Vernunft, die als ein unmittelbar den Willen bestimmendes Vermögen angesehen werden kann.

Nun ist aber alle menschliche Einsicht zu Ende, sobald wir zu Grundkräften oder Grundvermögen gelangt sind; denn deren Möglichkeit kann durch nichts begriffen, darf aber auch ebenso wenig beliebig erdichtet und angenommen werden. Daher kann uns im theoretischen Gebrauch der Vernunft nur Erfahrung dazu berechtigen, sie anzunehmen. Dieses Surrogat, statt einer Deduktion, aus Erkenntnisquellen a priori, empirische Beweise anzuführen, ist uns hier aber in Ansehung des reinen praktischen Vernunftvermögens auch genommen. Denn, was den Beweisgrund seiner Wirklichkeit von der Erfahrung herzuholen bedarf, muss den Gründen seiner Möglichkeit nach von Erfahrungsprinzipien abhängig sein, für dergleichen aber reine und doch praktische Vernunft schon ihres Begriffs wegen unmöglich gehalten werden kann. Auch ist das moralische Gesetz gleichsam als ein Faktum der reinen Vernunft, dessen wir uns a priori bewusst sind und welches apodiktisch gewiss ist, gegeben, gesetzt, dass man auch in der Erfahrung kein Beispiel, da es genau befolgt wäre, auftreiben konnte. Also kann die objektive Realität des moralischen Gesetzes durch keine Deduktion, durch alle Anstrengung der theoretischen, spekulativen oder empirisch unterstützten Vernunft, bewiesen, und also, wenn man auch auf die apodiktische Gewissheit Verzicht tun wollte, durch Erfahrung bestätigt und so a posteriori bewiesen werden, und steht dennoch für sich selbst fest.

Etwas anderes aber und ganz Widersinniges tritt an die Stelle dieser vergeblich gesuchten Deduktion des moralischen Prinzips, nämlich, dass es umgekehrt selbst zum Prinzip der Deduktion eines unerforschlichen Vermögens dient, welches keine Erfahrung beweisen, die spekulative Vernunft aber (um unter ihren kosmologischen Ideen das Unbedingte seiner Kausalität nach zu finden, damit sie sich selbst nicht widerspreche) wenigstens als möglich annehmen musste, nämlich das der Freiheit, von der das moralische Gesetz, welches selbst keiner rechtfertigenden Gründe bedarf, nicht bloß die Möglichkeit, sondern die Wirklichkeit an Wesen beweist, die dies Gesetz als für sie verbindend erkennen.

Das moralische Gesetz ist in der Tat ein Gesetz der Kausalität durch Freiheit, und also der Möglichkeit einer übersinnlichen Natur, so wie das metaphysische Gesetz der Begebenheiten in der Sinnenwelt ein Gesetz der Kausalität der sinnlichen Natur war, und jenes bestimmt also das, was spekulative Philosophie unbestimmt lassen musste, nämlich das Gesetz für eine Kausalität, deren Begriff in der letzteren nur negativ war, und verschafft diesem also zuerst objektive Realität. Diese Art von Kreditiv des moralischen Gesetzes, da es selbst als ein Prinzip der Deduktion der Freiheit, als einer Kausalität der reinen Vernunft, aufgestellt wird, ist, da die theoretische Vernunft wenigstens die Möglichkeit einer Freiheit anzunehmen genötigt war, zur Ergänzung eines Bedürfnisses derselben, statt aller Rechtfertigung a priori völlig hinreichend. Denn das moralische Gesetz beweist seine Realität dadurch auch für die Kritik der spekulativen Vernunft genugtuend, dass es einer bloß negativ gedachten Kausalität, deren Möglichkeit jener unbegreiflich und dennoch sie anzunehmen nötig war, positive Bestimmung, nämlich den Begriff einer den Willen unmittelbar (durch die Bedingung einer allgemeinen gesetzlichen Form seiner Maximen) bestimmenden Vernunft hinzufügt, und so der Vernunft, die mit ihren Ideen, wenn sie spekulativ verfahren wollte, immer überschwenglich wurde, zum ersten Male objektive, obgleich nur praktische Realität zu geben vermag und ihren transzendenten Gebrauch in einen immanenten (im Felde der Erfahrung durch Ideen selbst wirkende Ursachen zu sein) verwandelt.

Die Bestimmung der Kausalität der Wesen in der Sinnenwelt, als einer solchen, konnte niemals unbedingt sein, und dennoch muss es zu aller Reihe der Bedingungen notwendig etwas Unbedingtes, mithin auch eine sich gänzlich von selbst bestimmende Kausalität geben. Daher war die Idee der Freiheit, als eines Vermögens absoluter Spontaneität, nicht ein Bedürfnis, sondern, was deren Möglichkeit betrifft, ein analytischer Grundsatz der reinen spekulativen Vernunft. Allein, da es schlechterdings unmöglich ist, ihr gemäß ein Beispiel in irgendeiner Erfahrung zu geben, weil unter den Ursachen der Dinge, als Erscheinungen, keine Bestimmung der Kausalität, die schlechterdings unbedingt wäre, angetroffen werden kann, so konnten wir nur den Gedanken von einer freihandelnden Ursache, wenn wir diesen auf ein Wesen in der Sinnenwelt, sofern es andererseits auch als Noumenon betrachtet wird, anwenden, verteidigen, indem wir zeigten, dass es sich nicht widerspreche, alle seine Handlungen als physisch bedingt, sofern sie Erscheinungen sind, und doch zugleich die Kausalität derselben, sofern das handelnde Wesen ein Verstandeswesen ist, als physisch unbedingt anzusehen, und so den Begriff der Freiheit zum regulativen Prinzip der Vernunft zu machen, wodurch ich zwar den Gegenstand, dem dergleichen Kausalität beigelegt wird, gar nicht erkenne, was er sei, aber doch das Hindernis wegnehme, indem ich einerseits in der Erklärung der Weltbegebenheiten, mithin auch der Handlungen vernünftiger Wesen, dem Mechanismus der Naturnotwendigkeit, vom Bedingten zur Bedingung ins Unendliche zurückzugehen, Gerechtigkeit widerfahren lasse, andererseits aber der spekulativen Vernunft den für sie leeren Platz offen erhalte, nämlich das Intelligibele, um das Unbedingte dahin zu versetzen.

Ich konnte aber diesen Gedanken nicht realisieren, d.h. ihn nicht in Erkenntnis eines so handelnden Wesens, auch nur bloß seiner Möglichkeit nach, verwandeln. Diesen leeren Platz füllt nun reine praktische Vernunft, durch ein bestimmtes Gesetz der Kausalität in einer intelligibelen Welt (durch Freiheit), nämlich das moralische Gesetz, aus. Hierdurch wächst nun zwar der spekulativen Vernunft in Ansehung ihrer Einsicht nichts zu, aber doch in Ansehung der Sicherung ihres problematischen Begriffs der Freiheit, welchem hier objektive und obgleich nur praktische, dennoch unbezweifelte Realität verschafft wird. Selbst den Begriff der Kausalität, dessen Anwendung, mithin auch Bedeutung, eigentlich nur in Beziehung auf Erscheinungen, um sie zu Erfahrungen zu verknüpfen, stattfindet (wie die Kritik der reinen Vernunft beweist, erweitert sie nicht so, dass sie seinen Gebrauch über gedachte Grenzen ausdehne. Denn wenn sie darauf ausginge, so müsste sie zeigen wollen, wie das logische Verhältnis des Grundes und der Folge bei einer anderen Art von Anschauung, als die sinnliche ist, synthetisch gebraucht werden könne, d.h. wie causa noumenon möglich sei; welches sie gar nicht leisten kann, worauf sie aber auch als praktische Vernunft gar nicht Rücksicht nimmt, indem sie nur den Bestimmungsgrund der Kausalität des Menschen, als Sinnenwesens, (welche gegeben ist) in der reinen Vernunft (die darum praktisch heißt) setzt, und also den Begriff der Ursache selbst, von dessen Anwendung auf Objekte zum Behuf theoretischer Erkenntnisse sie hier gänzlich abstrahieren kann (weil dieser Begriff immer im Verstande, auch unabhängig von aller Anschauung, a priori angetroffen wird), nicht um Gegenstände zu erkennen, sondern die Kausalität in Ansehung derselben überhaupt zu bestimmen, also in keiner andern als praktischen Absicht braucht, und daher den Bestimmungsgrund des Willens in die intelligibele Ordnung der Dinge verlegen kann, indem sie zugleich gerne gesteht, das, was der Begriff der Ursache zur Erkenntnis dieser Dinge für eine Bestimmung haben möge, gar nicht zu verstehen.